当然ながら、ししょーはニュースを見ています。忙しいので全部チェックしきれませんから、目に付いたものしか見ませんけど。しかし、看過できないニュースがありました。

ちょっとニュース記事のタイトルが分かりにくくて表現しづらいのですが、リサーチ会社の調査によって、昨今のコスト上昇に対して『価格転嫁』ができていない、つまり中小企業の賃上げを阻害している企業の一覧が公開されました。その中で価格転嫁ができていない、0割転嫁のうちでもっともひどい企業として日本郵便が堂々ランクインしたということです。たった1社だけ平均0割(価格据え置き)未満という点数を叩き出したのです。

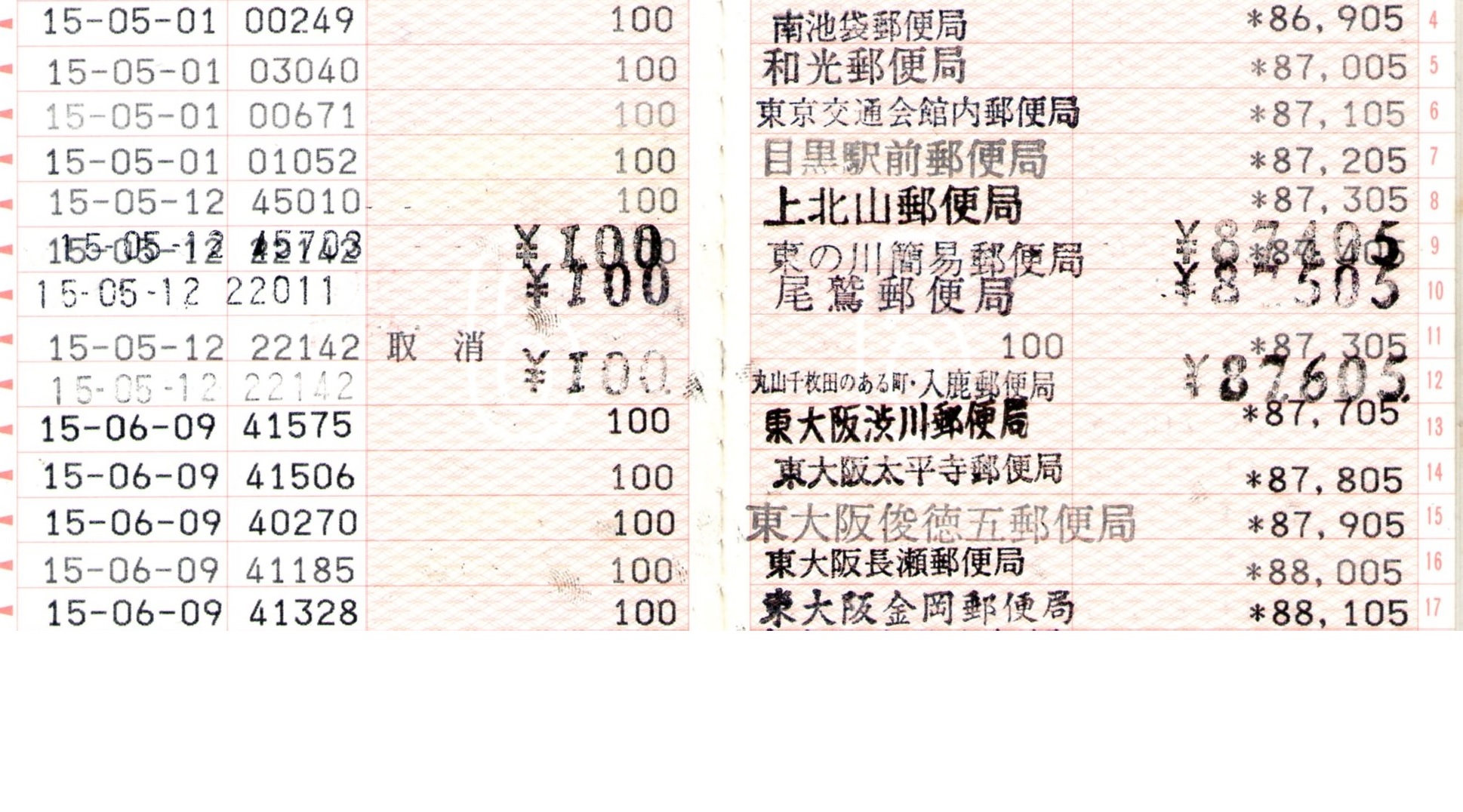

以前からお話ししてますけど、日本郵便(郵便局)というものは、民間企業であるにも関わらず全国一律のサービス(ユニバーサルサービス)が義務づけられています。さすがに小包(ゆうパック)は地域別料金ですけど、はがきや封書、レターパックなんかも全国一律料金となっています。

確かに、全国一律料金で遠距離の荷物や封書などを運ぶのはかなりの負荷だということは理解できますけど、それを理由に下請け企業に無理を強いるのはおかしいのではないかと思います。

こういうところにも公共サービスを民間にしてしまった弊害が出ているんですね。いつぞやのブームに乗って、郵便局を民営化してしまったことを国民は反省し、是正するべき時に来ているのではないでしょうか?

国鉄はJRに変わり、当初の約束を反故にして次々と赤字ローカル線を切り捨てていきました。しかし郵便局は、不採算部門として地方のサービスを簡単に切り捨てることはできません。まだ都心部の収益で何とか地方の赤字を補填できているのかなあとなんとなく考えていましたけど、やはり台所事情は苦しいのでしょう。

かと言って、某有名自動車メーカーみたいに下請けに出す仕事の単価を上げないどころか、逆に下げるようなことをしてまで、自社の収益を守った、ウチの賃金は上がってるのに文句言うなとか開き直るのは見苦しいにもほどがあります。

こんな事例を見るまでもなく、ユニバーサルサービスという使命がある企業は民間ではとても保たない、そのことを多くの方に理解してほしいと思います。郵政事業はもともと国営と言いますか国策でした。とても一民間企業に担えるものではありません。早く郵政事業を国有に戻して、この歪みを正していかなければならない。そう強く思うししょーでした。

それにしても、あの社長はどこまで現場感覚が薄いのか、すっとぼけたことを言ってますね。「どういう観点でここまでの厳しい評価になったのか、きちんと突き止めていかなければいけない」と語ったそうですが、そのバカみたいな受け答えって、以前のかんぽ生命の不正契約問題の時にも同じ台詞を聞いたぞ!それで世間が納得すると思ってるなら、国民は相当にナメられてますよ、ホントに。