0.はじめに

私事で恐縮ではございますが、世間様のGWが終わった後も、次の現場までのインターバルが続くため、思わぬお休みが発生しました。じゃあ、郵便局に行くしかなくね?そう思ったのだが、使えるフリーきっぷを考えると、あまりないことに気付いた。JRの青春18きっぷやのんびりホリデーSuicaパスは、GW期間中と年末年始、それと夏休み期間しか使えない(平日に関してだが)。

年間通してフリーきっぷを発売している会社もあるけれど、どこにしようかといろいろ物色していると、発見した。いや、便利なきっぷのページに書いてるから気付いたという方が適切だろうか?

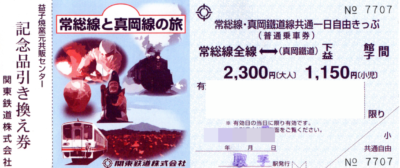

関東鉄道は、常総線のフリーきっぷ(常総線1日フリーきっぷ)を出しているが、これは利用日が土休日と茨城県民の日(11/13)、年末年始(12/29~1/3)となっている。しかし、真岡鐵道も利用できる常総線・真岡鐵道線共通一日自由きっぷでは土休日と年末年始の他、4/1~5/31、7/1~8/31、11/1~1/31の期間は平日でも利用できる。時期的にちょうどいいので今回はこのきっぷを使ってみることにする。なお、このきっぷは常総線全線と真岡鐵道の下館~益子間が1日乗り放題となる。真岡鐵道の終点茂木まで行きたい場合は、益子~茂木間の運賃560円を支払えばよい。

関東鉄道について軽く紹介しておくと、路線は取手~下館間の常総線の他、佐貫(JR常磐線龍ヶ崎市に隣接)~竜ヶ崎間の竜ヶ崎線を持っている。かつては東の気動車王国と呼ばれていた。その時は、土浦~岩瀬間の筑波線(後に筑波鉄道に分離)、石岡~鉾田間の鉾田線(後に鹿島鉄道に分離)が存在しており、総延長100キロを超えていたのだが。

また、有名な話として常総線は路線規模の割に電化されていない。その理由は、石岡市の柿岡に地磁気観測所というものがあるためである。直流電化の場合、架線から電気を取りそれがレールから地面に流れるのだが、一部が地中に漏れ出すためそれが地磁気に影響を与えると言われている。直流電流の周りには磁場が発生するというのは中学だったか高校だったかの物理で習ったと思うが、直流電化した路線があるとその付近の微弱な地磁気の観測を妨げるのである。地磁気観測所が言うには、直流電化による地磁気観測の影響は35キロ程度に及ぶらしい。よって柿岡から半径35キロ内は直流電化以外の方法を採らないといけない。常磐線が取手以北、つくばエクスプレスが守谷以北交流電化されているのは同じ理由による。関東鉄道でも、交流電化や他の回避策(直直デッドセクション?)が検討されたが、いずれもコスト面から見送られ、現在の非電化方式が続いているわけである。

ただ、この地磁気観測所は地元には何のメリットもない。どころか、東北本線が黒磯まで直流電化されていることから分かるように、常磐線の列車密度的には水戸ぐらいまでは直流にしたいはず。交流電車のコストもそれなりにかかるし(直流電車にはない整流器や変圧器を搭載している)。その他、東京からの路線延伸のネックになっているとまで言われており、茨城県ではよく地磁気観測所不要論(要するにどっか行けという論調)が取り沙汰されている。ししょーは地学は嫌い苦手なので詳しいことは分からないが、今なお地磁気観測所は柿岡の地に鎮座ましましているのであった。

1.プランニング

実は茨城県についてはかなり弱いので、そろそろちゃんと回ろうと思ってJR側の計画も考えていたのだが、常磐線に乗るには夏休みを待たないといけない。そういう意味では、関東鉄道を回るのもよいのではないかと思う。

常総線の起点取手からスタートする。しかし、取手駅に降りるだけならJRでも事足りるので、ここは西取手からのスタートにするか。例によって駅から一定距離内の局をピックアップして回っていく。

常総線のダイヤについては、日中は取手~守谷間は1時間4本程度。守谷~水海道間は、快速が途中駅を通過するのでそこから2本ほど減る。水海道~下館間は1時間1本程度。

上記と沿線局を回る時間を勘案すると、16局は行けるはず?でもそれだけ回れるならいいのでは。今まであまり行けなかったのは距離が遠いからだと思われる。遠くに行くのもいいが、せめて関東地方ぐらいは一定数行っておきたい、と改めて思うのであった。

2.取手市の旅

常総線の起点は取手だが、ここはJRでも取れる。なので取手駅周辺については常磐線シリーズに任せることにする。のんびりホリデーSuicaパス(長いので、以下のんホリとする)及び類似の休日おでかけパスのエリアは土浦までとなっているが、行って戻って成田線に入れば問題なかろう。

通勤ラッシュを乗り越え、常磐線快速で取手に向かう。取手到着は、5分前。結構な距離があるからこんなもんでしょ。さて、常総線ののりばはどっちだったかな?とりあえず東口から出るか。しかし、のりばは逆だった。東西自由通路を越えて西側に出る。外に出ると雨が降っている。今日も雨との戦いになるのか。そんなことよりアトレへの階段を上がる。中に入ると常総線ののりばがあるではないか。その奥にはJRの西口。西口から出たら、雨に濡れないで済んだのに。

常総線1日フリーきっぷは券売機で発売している。だが、今回使用する常総線・真岡鐵道線共通一日自由きっぷは窓口のみの発売となっている。次の列車はあと2分か。窓口で切符を購入していたら間に合わないな。仕方なく1本見送る。出札窓口で常総線真岡鐵道線共通一日自由きっぷくださいと長セリフを言う羽目になるが、無事にきっぷは出てきた。

【常総線・真岡鐵道線共通一日自由きっぷ】

そうそう、このきっぷ、これまで3回ぐらいは買った記憶があるのだが、きっぷに半券が付いていて益子焼窯元共販センターに持っていくと記念品がもらえるらしい。だが、今まで一度も引き換えたことはない。一度益子焼ナントカセンターに行こうと思ったことがあるのだが、場所を調べると真岡鐵道の益子駅から車で5分ほど、もし歩くと30分以上掛かる場所にあることが判明したのであった。どうせちっちゃい置物か何かくれるんだろうけど、片道30分も山道を歩くに相応しい品物がいただけるか不安なのである。そして、益子焼の見学をするのでない限りあまり多くの時間は使いたくないのである。

【普通水海道行き】

●取手白山

とまあ、きっぷの説明はそれくらいにして、次の普通水海道行きに乗る。もっとも常総線では快速は快速と案内されるが、普通は特に案内されない。列車が取手駅を出発する。ああ、トランシス(旧新潟鐵工所)サウンドはいいなあ、と感激していたが、降りるのは隣の西取手だったな。取手から水海道までの各駅には自動改札機が設置されている。しかし、途中駅は無人駅のため非自動化券(裏の白いきっぷ)使用時やトラブル発生時はインターホンで拠点駅の係員を呼び出す必要がある。そう、この常総線・真岡鐵道線共通一日自由きっぷ(長いので、以下自由きっぷとする)も裏の白いきっぷなのである。インターホンのボタンを押し係員を呼び出す。下の小さな台にきっぷを乗せると改札口の扉が開いた。

出口を右に出て、道に沿って左に曲がる。次の角を右、その次を左に進む。突き当たりの細い道を左に道なりに進む。早くもGPS頼みになる。400mほど進んだ突き当たりの道を右に進む。国道を越えて200mほど進むと交差点の右側に白山局があった。

【取手白山局】

ここのスタンプは文字だけと自転車のイラスト入り。ここから取手競輪場が近いからだろうか。

【大雨時道路冠水注意 今日は大雨ではないよな】

多少迷いながら、なんとか西取手の駅に戻ってきた。入る時もやはりインターホンを使わないといけない。手を伸ばして改札内のインターホン下の台にきっぷを乗せ、ボタンを押す。名鉄の無人駅みたいだな。非自動化券だと圧倒的に不便な地域である。

●取手

普通水海道行きの列車(電車ではない)に乗り、隣の寺原で降りる。時々この辺りから下館行きと書かれた列車に遭遇することがあるが、必ずしも下館に直通するわけではない。列車の側面表示に『水海道連絡下館』と書いてあれば、それは下館行きに接続する水海道行きということである。同じくインターホン下の台にきっぷを乗せボタンを押す。

下りホーム側の南口を出て、線路沿いの通路から出る。外の道路を左に進む。国道を越えて約450m進むと取手二中入口交差点の次の角に取手局があった。

【取手局】

ここでは3人待ち。さすが本局と言うところか。ここではティッシュを挟んでくれた。

●取手寺田

快速下館行きに乗り(快速は守谷までの各駅に停まる)、隣の新取手で降りる。ここは駅員さんがいる。きっぷを見せると改札口を開けてくれた。

駅前の道を右に進み、セイムスをよけるように東へ進む。三叉路を左に進むと寺田局があった。

【取手寺田局】

【長く続く複線区間 非電化路線としては異例】

●稲戸井

水海道行きに乗り次のゆめみ野の周辺に郵便局はないので、その隣の稲戸井で降りる。出口は反対側のホームにある。構内踏切を越えて上りホームに出る。駅から出ると左の方に〒マークが見える。正面の道を進み、左に回り込むと稲戸井局があった。

【駅を出るとすぐに郵便局が見える】

【稲戸井局】

ここは改札口と中のインターホンの距離が長い。手を伸ばしても届かないので、きっぷ売り場のインターホンを押して、カメラにきっぷを見せると改札口の扉が開いた。

●取手戸頭

水海道行きに乗り戸頭で降りる。ここにも駅員さんがいて、改札口を無事に通れた。地図を頼りに(郵便局アプリ)駅前広場の右側の道を南へ進む。200mほど進めば郵便局があるはずだが、それらしきものはない。かつてセイムスであったと思われる建物はあるんだが。マピオン先生を見ると、1本東側の道沿いにあるようだ。公民館を回り込んで戸頭団地に入ると、その一角に戸頭局があった。

【取手戸頭局】

ここの番号札は、発券機から出てくるものではなく、札差に入ったプラスチック製のカードである。番号札を引いてお待ちくださいと言われたので、1枚取って待つ。しかし、どうやって判定しているんだろうか?カウンターの裏から番号札を見てるのか。いつも思うが不思議だ。ここでは(スタンプが)少しズレちゃいましたと言われるが、大丈夫です。もっと豪快にズラす人もいるので。

【とがしら団地ショッピングセンター案内板】

【非日常口 うんまあそうだな】

帰りは、駅に向かって進むと駅前の国道をくぐるトンネルを抜けて駅前に出られた。よく見たら、広場の左側に団地への道があった。

さて、戻ってくると駅員さんは部屋に下がったようだ。改札口は閉まっている。仕方ない、インターホンで呼ぶか。しかし、守谷駅から操作してもらったはずが扉が開かない。手元操作すると遠隔で開かなくなるのでは?再度インターホンを押すと中から駅員さんが出てきて、やはり手元スイッチで改札口を開けてくれた。このシステムってどうなんだろう?

【戸頭駅窓口 一応営業することはありそうだが】

3.つくばみらい市の旅

傘を差しながらの移動は疲れる。それにきっぷがだんだん湿ってきたので、守谷でしばし休憩を取る。実は守谷と南守谷の間の絶妙な位置に郵便局が2局あるのだが(守谷局、守谷松ヶ丘局)、守谷駅からバス利用でないと厳しい。よって、これらは後回しになる。

【キハ5000形 鉄道むすめ 寺原ゆめみほか】

【キハ5000形 関東鉄道サイド】

【戸田はどうなる?】

●小絹

水海道行き列車に乗って、守谷の次の新守谷の周辺にも郵便局はないので、その隣の小絹で降りる。駅前広場の正面の道を進み、次の角を右へ。この道をまっすぐ行きたいのだが、国道294号線が見事にそれを阻んでいる。歩道橋があるので、上がって下りて先ほどの道の続きに出る。350mほど進んで、神社の左側の道を進む。130mほど進んだ突き当たりに小絹局があった。ここはつくばみらい市か。

【小絹ふれあい橋 ふれあいとは?】

【ゴミ箱ではないよな?】

【近くをバスが走っているがこれでは】

【小絹局】

ここの番号札はなんとカルトンに積まれている。これは初めて見るタイプかも。しかし、札差よりは見やすいのかな。

元来た道を戻り、例の交差点で歩道橋を越えようかと思ったら、その前に横断歩道がある。こっちの方が楽だな。取手からは土浦ナンバーの車が多かったが、この辺りではつくばナンバーの車が多く見られる。なお、つくばみらい市という名前についてだが、合併前の地名が筑波郡伊奈町と同谷和原村であったことによるらしい。つまり旧筑波郡の地域がそのままつくばみらい市になったようである。つくば市にしてしまうと隣の市と紛らわしいし、南つくば市にはならなかったんだな。なんかみらいっていいよね(死んだ目)。

【伝言板 今でも使われているのだろうか】

【基本的に構内踏切が多い】

4.常総市の旅

●水海道、水海道諏訪

下館行きに乗り、隣の水海道で降りる。駅の手前には常総線の車庫があるなど、ある意味常総線の中心地と言える。その割に淋しい駅前だな。もちろん有人駅なので、きっぷを見せて改札を出る。

【常総市の代表駅 水海道駅前】

駅前広場の正面の道を右に、線路沿いに進む。ほぼ線路沿いに800mほど進むと水海道郵便局前交差点がある。その北東の角にはもちろん水海道局がある。

【ここにも四種踏切】

【下館行き列車 架線がないと視界がよい】

【水海道局】

ここでは、次はどちらに行かれますか?と尋ねられた。下妻方面に(行けるかどうか分からないけど)と答えると、お気を付けてを声をかけていただく。

とは言え、もう1つ回れるところがあるので、そちらも行かないと。交差点を西へ国道354号線に沿って300mほど進むと、諏訪町交差点があるのでそこを南に下る。さらに300mほど進み、えいやっと(GPSを見ながら)右の細い道に入ると路地を抜けたところに諏訪局があった。ここも札差に刺さった番号札がある。

【千姫となごみの街 水海道】

【丸ポスト】

【水海道諏訪局】

水海道駅に戻ってきた。ここからは1時間に1本のローカル線?実は、取手からここ水海道までは複線区間となっており、非電化区間では最長の複線区間と言われている。この話はY○utubeで結構擦られてる話なのでここでは触れないが、なんとも不憫だなとも思われる。

●三坂

下館行きの列車に乗り、3つ先の三妻で降りる。ここまで来ると、もうあの煩わしい自動改札機はなくなり、基本は車内の運賃箱(整理券発行機も)を使用することになる。ただし、簡易PASMO改札機はあるので、PASMOも利用できる。

【高さ制限のない踏切】

駅を出て正面の道を右に進む。120mほど先の突き当たりを左に進むと、三坂局があった。

【三坂局】

【上り列車利用の注意書き】

三妻駅に戻って列車を待つ。その時防災無線が街に鳴り響いた!いかん、鬼怒川が決壊したのか?と軽くパニックを起こす。が、『もうすぐ下校時刻です。ぼくたちが安全に下校できるように見守ってください』だとぅ!フッ、脅かしやがって(よかった、決壊した川はないんだね)。

三妻駅の時刻表を見ると次の列車は15:09、その次の列車の時刻は15:50。だったら、石下から先もう1局行けるかな。と、その時のししょーは考えていたが、実はある勘違いをしていたのであった。

●石下

下館行きの列車に乗り、2つ先の石下で降りる。駅前の道を右に進み、石下駅前交差点を左に進む。600mほど下ると石下局があった。

【今日は一日こんな感じでした】

【石下局の大きな看板】

【石下局】

【ここのバス停もバスが少ない】

【つつじももう終わりかな】

先ほどの勘違いとは。三妻と石下の移動時間を考えていなかったことである。三妻では間に合ってるように思えたが、石下発の時刻は15:57。次に降りる宗道に着く時間を考えると到底間に合わない。と言うことは今日はここで終わりか。

5.おわりに

せっかく、自由きっぷを買ったのにここで引き返すのはもったいない。本当は真岡鐵道に乗りたかったが、帰りの時間がかなり遅くなるので断念。とりあえず下館まで行こう。

【筑西市のマンホール】

今日の成果は、茨城県:10(取手市:5、つくばみらい市:1、常総市:4)となった。16局なんてできもしないことを言ってごめんなさい。ただ、田舎特有の分かりにくい道に翻弄された感は否めない。地図を見てもルートが分からず迷った分時間がかかったように思う。それと、雨が降っていると傘を開いたり閉じたりするのに意外に時間がかかる気がする。

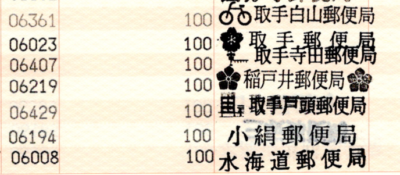

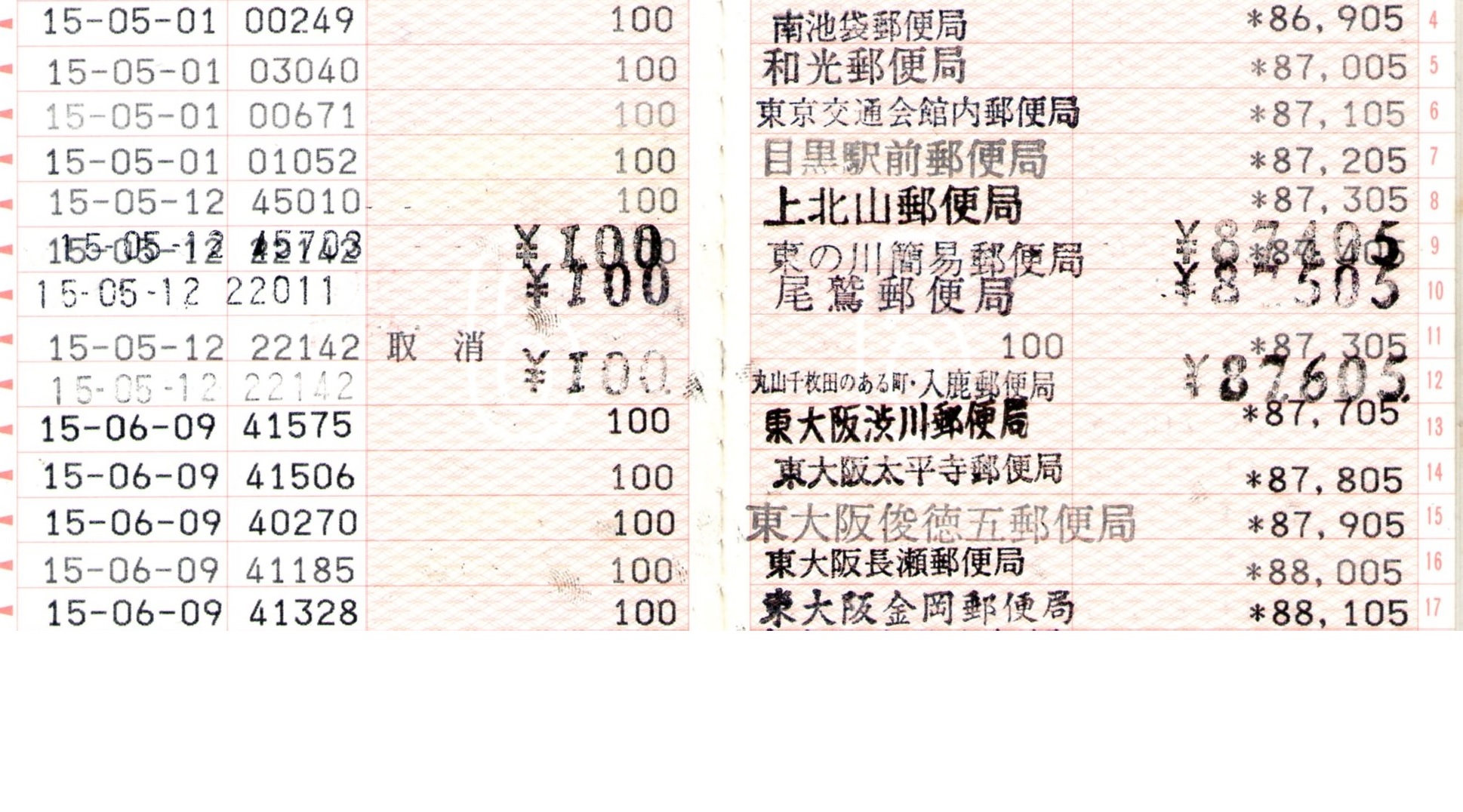

【今日の成果(一部)】

常総線については、取手~水海道間の自動改札機区間で非自動化券を使う際は、いちいちインターホンで改札口を開けてもらわないといけないので面倒だが、水海道を過ぎると運転士にきっぷを見せるだけでいいので、今後は使いやすくなる。真岡鐵道も自動改札はないので、やはり面倒はない。

下館から戻る。守谷でTX抜けしようかと思ったが、運賃の高さにビビったので、取手まで戻ることにした。関鉄もまあまあ高いので、PASMOならそんなに変わらないかもしれないが、今日は常総線のフリーきっぷを持ってるから。

【守谷駅のTX運賃表】

取手に帰ってきた。さて、今日もどこかでそばでも食べるか。取手にもいろり庵きらくはあるんだが、この近くには我孫子がある。と言うことは、弥生軒の唐揚げそばがある。当駅始発の快速上野行きに乗り我孫子で降りる。上りホーム(4,5番線)の店は早く閉店するが、いつもの下りホーム(1,2番線)の店は開いている。この時間でも店は盛況である。サラリーマン風でない人がいるけど同類なのか?いつものように『唐揚げ(2個)そば・うどん』のボタンを押して食券を買い求める。いつもながら唐揚げがデカいな。本当に唐揚げが尋常でなく大きいので、ししょーみたいな自称フードファイター以外の方は素直に唐揚げ1個にすることをお勧めする。

取手に帰ってきた。さて、今日もどこかでそばでも食べるか。取手にもいろり庵きらくはあるんだが、この近くには我孫子がある。と言うことは、弥生軒の唐揚げそばがある。当駅始発の快速上野行きに乗り我孫子で降りる。上りホーム(4,5番線)の店は早く閉店するが、いつもの下りホーム(1,2番線)の店は開いている。この時間でも店は盛況である。サラリーマン風でない人がいるけど同類なのか?いつものように『唐揚げ(2個)そば・うどん』のボタンを押して食券を買い求める。いつもながら唐揚げがデカいな。本当に唐揚げが尋常でなく大きいので、ししょーみたいな自称フードファイター以外の方は素直に唐揚げ1個にすることをお勧めする。

では、満足したので帰るとするか。次の電車もロングシートの快速品川行き。ラッシュの流れとは逆なので、車内はかなり空いている。寝よ。ではおやすみなさい。うーん、未来ってなんだぁ~(まだ言ってるのか)。

“関東鉄道常総線の旅” への1件の返信