初めにお断りしておきますが、以前に1月17日からゆうちょ銀行・郵便局の窓口で硬貨を預け入れると、枚数に応じて手数料が強奪徴収されることをお話ししました。その時の記事を参考に貼っておきます。

まとめますと、ATMでの入金では1枚から硬貨預払料金がかかる(上限100枚まで)、窓口では50枚までは無料、それ以上は枚数に応じて硬貨取扱料金が徴収されることになりました。詳しくは上記のリンクを参照してください。

この災難を回避する方法について、前回の投稿の時点で気付くべきだったのですが、ついうっかり失念しておりました。1枚預けるならノーダメだからなんて言い訳はいけませんね。

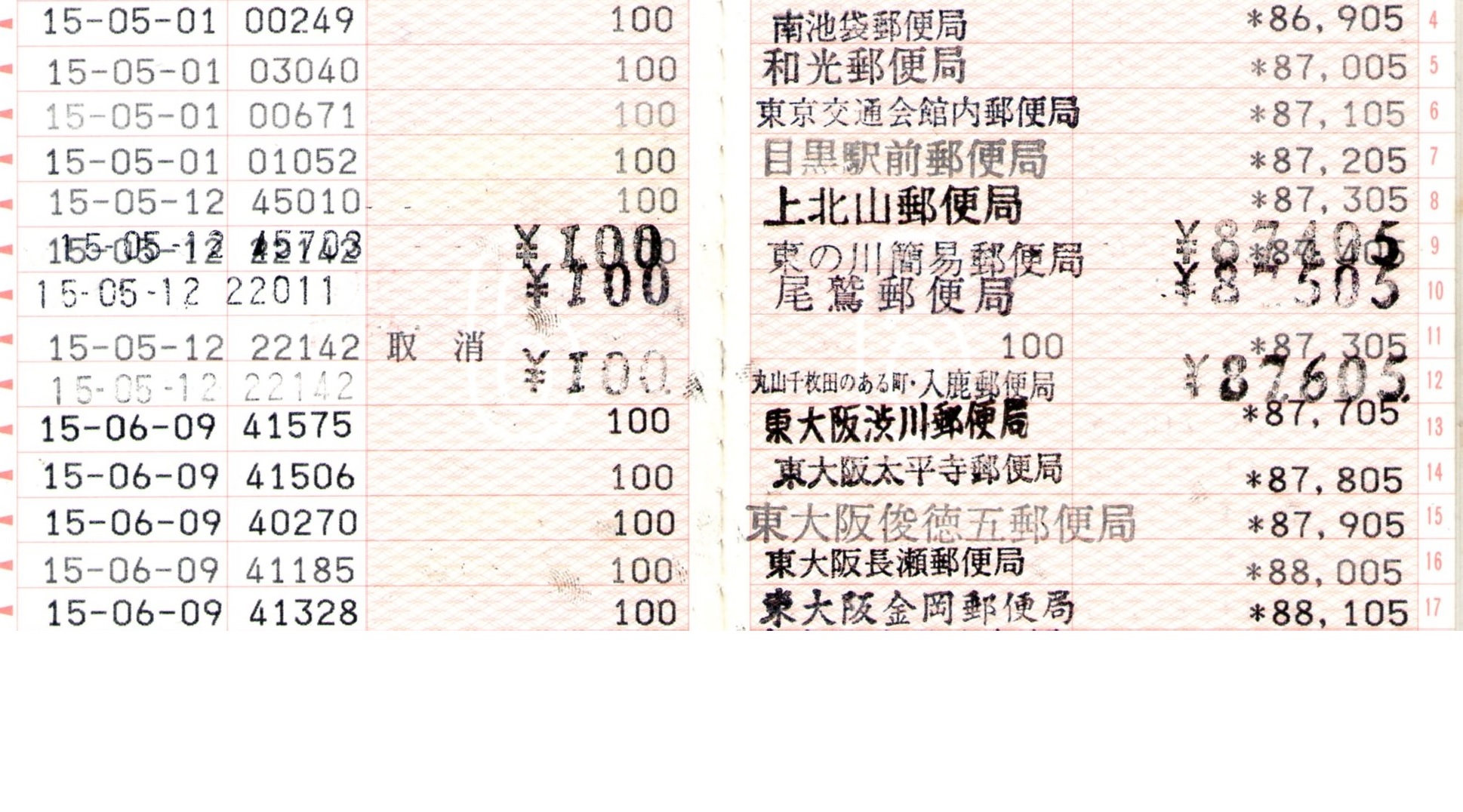

巷では色々な回避策が出ているようですが、ししょーがお勧めしたい方法は、1つの局では50枚だけ預け、それ以上は他の局に行って50枚ずつ預ける(もちろん窓口ですよ)というやり方です。

さすがにゆうちょ銀行もケーススタディを研究しているようで、1人で50枚ずつに小分けした硬貨を複数回預け入れることは禁止(明確に禁止していませんがお願いレベルですね)しております。数百枚の硬貨を持ってきた人が、50枚ずつの入金票と50枚の硬貨をセットにして預け入れることは認められていない(明示的に禁止ではないが断られる)ようです。ならば、並び直せばよいのか?それも窓口の混雑状況によってはお断りします、というアナウンスがされています。

そこでししょーがお勧めする必殺技(?)ですが、1つの局では50枚を預ける、そして近隣の局でさらに50枚ずつ預ける、これを繰り返せば手数料を回避できるのではないかと思います。例えば、東京の日本橋駅を例に取ると、半径500m以内に日本橋南、日本橋、鉄鋼ビル、日本橋室町、八重洲地下街、日本橋茅場町の局があります。そこで預けると50×6=300枚までは無料で預けることができます。

といっても、忙しい店舗業務の間を縫ってそんなにあちこち行けないのではないかという懸念もあります。それにししょーの目分量ですけど、そういうお店が預けている硬貨は少なく見ても500枚は下らないと思います。ということは、硬貨の取扱いについても多少の経費を見込まないといけないのかなとも思います。

硬貨の預入手数料を考えれば、カード決済やQRコード決済の方がマシ、そういう政府あたりの圧力なんでしょうかね。日本においてそうまでしてキャッシュレス化を進める意味があるんだろうか?ししょーは甚だ疑問を感じるのですが。

結局一番の自衛策は、数千円単位のお釣りをすべて硬貨で支払う、またはネット界では超有名なあの方が仰るように税金を硬貨で支払うのがベストではないかとも思われます。

これから硬貨の扱いはどうなっていくのか、コンビニでは相変わらず現金至上主義の方も健在なようですし(セルフレジに小銭を入れろなんて言う話も)、キャッシュレスしか受け付けないという業務形態を採るのはまだまだ時期尚早であると思いますけどね。かく言うししょーは、SuicaにPASMO、楽天EdyにiDとかLINE Payか駆使してますので、対岸の火事を眺める気分ですけど。いつまでも現金にこだわる天下○品に通う頻度も極端に下がってきました。

もっとも市中の銀行では窓口入金では300~500枚までは無料、ATMでも100枚までですが無料で預け入れできます。これでゆうちょ離れが起きるのか。全国展開していない個人商店や小規模のチェーン店なら地元の地銀や信金を見直す機会になるのかなと。今後について見守っていきたいと思います。ししょーは一応ゆうちょ銀行の味方ですけど、硬貨の預入はやはり信金の方がいいのかなと(^^;)